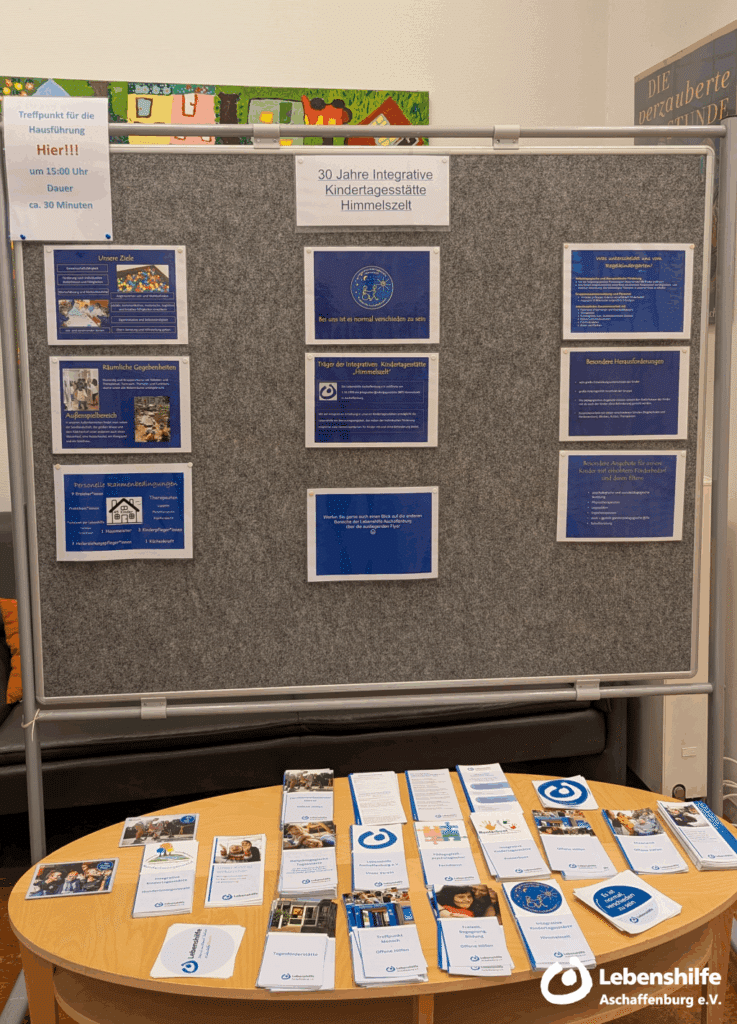

30 Jahre gelebte Inklusion

Das große Jubiläumsfest der Integrativen Kindertagesstätte Himmelszelt war weit mehr als ein Sommerfest. Es war ein Fest der Gemeinschaft, der Dankbarkeit – und der gelebten Inklusion. Am Sonntag, den 6. Juli, verwandelte sich das Gelände der Kita in einen bunten Ort voller Lachen, Musik und bewegender Momente.

Gleich zu Beginn begrüßte Sven Mühlon, der Leiter der Einrichtung, die zahlreichen Gäste mit warmen Worten. Unter den Gästen waren neben den Familien, Kindern und Mitarbeitenden auch seine beiden Vorgängerinnen, der Vorstand der Lebenshilfe Aschaffenburg als Träger der Einrichtung sowie Jessica Euler, Bürgermeisterin der Stadt Aschaffenburg. Mühlon betonte die Bedeutung des Miteinanders in der täglichen Arbeit der Kita und dankte seinem Team für den unermüdlichen Einsatz in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten.

Auch Bürgermeisterin Euler würdigte in ihrer Ansprache das Engagement der Einrichtung: „Die Kita Himmelszelt ist seit 30 Jahren ein leuchtendes Beispiel dafür, wie Inklusion im Alltag ganz selbstverständlich gelingen kann. Sie ist ein wichtiger Teil unserer Stadt und prägt Generationen von Kindern – mit und ohne Behinderung.“ Sie sprach allen Mitarbeitenden ihren Dank aus, aber auch den Familien, „die dieser besonderen Einrichtung ihr Vertrauen schenken und damit Inklusion tagtäglich mit Leben füllen.“

Ein emotionaler Höhepunkt folgte kurz darauf: Die Vorschulkinder führten ein liebevoll einstudiertes Theaterstück auf – mit leuchtenden Augen und viel Applaus. Anschließend sangen alle Kinder gemeinsam das „Himmelszelt-Lied“ – eine musikalische Liebeserklärung an ihre Kita, die viele Eltern sichtlich rührte.

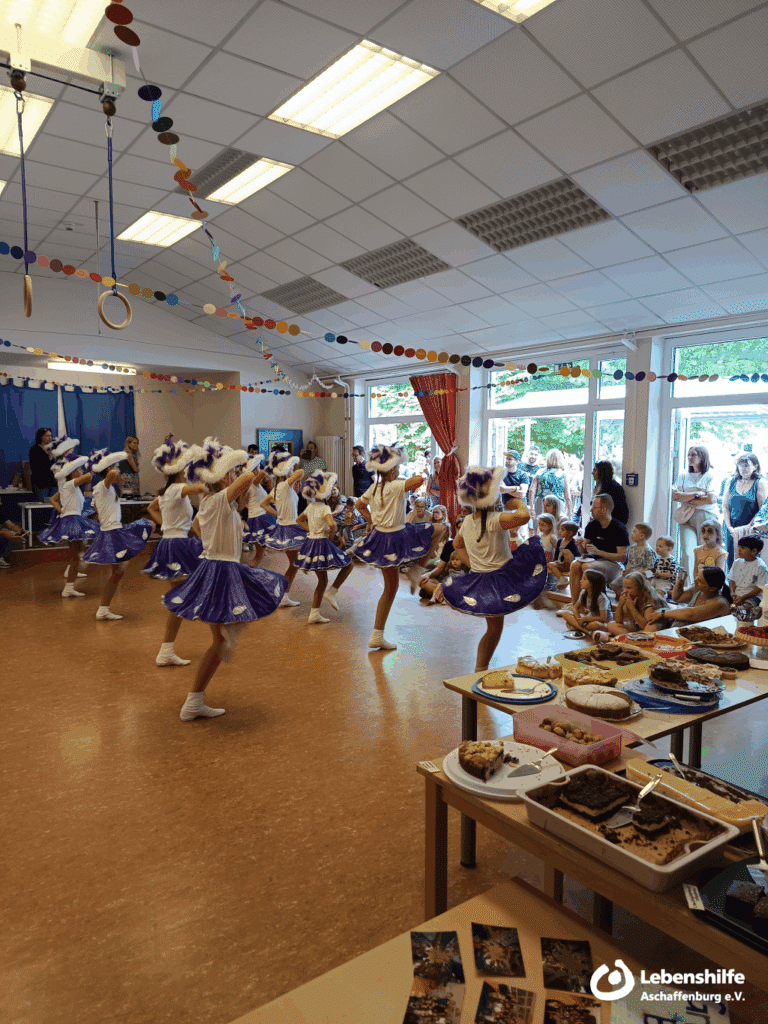

Natürlich kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz: Pommes, Hot Dogs und ein riesiges Kuchenbuffet ließen keine Wünsche offen. Ein Eiswagen sorgte für willkommene Abkühlung. Den ganzen Nachmittag über konnten Kinder sich an zahlreichen Ständen schminken lassen, basteln oder sich auf der Hüpfburg austoben – letztere war das unangefochtene Highlight bei den Kleinsten. Auch die musikalische Umrahmung und der farbenfrohe Auftritt einer Jugendgarde begeisterten Groß und Klein.

Ein weiterer Publikumsmagnet war die große Tombola mit vielen tollen Gewinnen, großzügig gesponsert von lokalen Unternehmen – ein Zeichen für die starke Verwurzelung der Einrichtung in der Stadtgesellschaft. Das Jubiläumsfest war nicht nur ein Rückblick auf drei Jahrzehnte erfolgreicher Arbeit, sondern auch ein Ausblick in eine inklusive Zukunft. Die Integrative Kindertagesstätte Himmelszelt zeigt seit 30 Jahren, wie bereichernd Vielfalt ist – für Kinder, Eltern und das ganze Umfeld.

Der Elternbeirat der IKT Himmelszelt

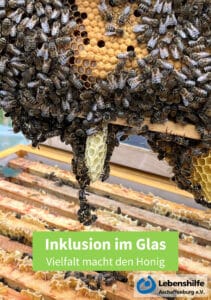

Inklusion im Glas – Vielfalt macht den Honig

Die Integrativen Kindertagesstätten Kunterbunt in Alzenau und Hundertmorgenwald in Mömbris kümmern sich schon seit vielen Jahren um Bienen. Es gibt in beiden Einrichtungen Insektenhotels und Blühflächen und natürlich den jährlichen Besuch beim Imker.

Irgendwann kamen der Gedanke und der Wunsch auf, sich noch intensiver damit zu beschäftigen. Was machen Bienen im Winter? Schlafen Bienen nachts? All das sind Fragen, die Kinder stellen. Was wäre denn, wenn wir eigene Bienen hätten? Dann könnten die Kinder wirklich alles „hautnah“ mitbekommen und sogar noch besser: wirklich miterleben, wie unsere heimische Honigbiene lebt und ihren Tag verbringt.

Dank der Unterstützung von „unserem“ Imker Wolfgang Zipf zogen im April drei Bienenvölker nach Mömbris. Alle Kinder haben fleißig geholfen, die Bienenkästen zu bemalen und die Rähmchen zu hämmern. Der Einzug unserer Bienen war für alle ein ganz besonderes Erlebnis.

Schon Ende Mai wurde es wieder spannend: Wir holten die Waben aus den Kästen, entdeckelten sie ganz vorsichtig und konnten sie in unsere Honigschleuder stellen. Auch hier bekam „unser Imker“ tatkräftige Unterstützung von Klein und Groß.

Am Ende hatten wir 19 Kilogramm leckeren Honig.

Unser erster Honig ist nun im Glas. Wir sind glücklich und stolz, denn alle Kinder konnten ihre Fähigkeiten und ihr Wissen bei allen Arbeitsschritten einbringen. Ganz nebenbei wurde viel gelernt und erlebt, dass man nur gemeinsam Großes erreichen kann.

Einen Einblick in die Herstellung unseres ersten eigenen Honigs bekommt man in unserem Flyer und in unserem Video:

2. Inklusiver Sponsorenlauf

Nachdem die erste Auflage ein großer Erfolg war, wird am Samstag, den 27. September 2025 wieder Runde um Runde gelaufen, gerannt und kräftig angefeuert:

Der 2. Inklusive Sponsorenlauf der Lebenshilfe Aschaffenburg findet von 11 bis 16 Uhr im Stockstädter Waldstadion statt.

Unterstützt wird der Lauf von Clemensofit Radelspektakel und der Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg.

Für alle, die mitlaufen oder die Mannschaften als Sponsor unterstützen möchten, hier alle wichtigen Hinweise und Formulare:

- Anschreiben Inklusionslauf

- Plakat und wichtige Informationen zum Ablauf

- Anmeldeformular

- Spendenformular

Wir freuen uns auf einen sportlichen und besonderen Tag, an dem ein starkes Zeichen für gelebte Inklusion und ein tolles Miteinander gesetzt wird!

30 Jahre IKT Himmelszelt und 25 Jahre Tafös

Im Juli feiert die Lebenshilfe Aschaffenburg e.V. gleich zwei Jubiläen: Unsere Integrative Kindertagesstätte Himmelzelt in Aschaffenburg wird 30 Jahre, unsere Tagesförderstätte in Stockstadt 25 Jahre. Selbstverständlich werden beide Geburtstage groß gefeiert!

Am kommenden Sonntag, den 6. Juli 2025 feiert unsere Integrative Kindertagesstätte Himmelszelt von 11 bis 17 Uhr ihren 30. Geburtstag.

Es wird ein buntes Fest, an dem für alle etwas geboten wird: Kinder dürfen sich über ein Bastel- und Schminkangebot sowie über einen Bewegungsparcours freuen. Natürlich darf auch eine Hüpfburg nicht fehlen.

Für Essen und Trinken ist auch gesorgt: Es gibt warme Speisen, Kaffee, Kuchen und einen Eiswagen!

Schon nächste Woche geht es weiter: Unsere Tagesförderstätte lässt sich am Freitag, den 11. Juli 2025 von 11 bis 15 Uhr bei einem Tag der offenen Tür feiern.

Auch hier ist einiges geboten und für Essen und Trinken sowie musikalische Unterhaltung ist gesorgt.

Wir freuen uns über viele kleine und große Besucher*innen, die mit uns diese beiden besonderen Geburtstage feiern!

Programmheft der Offenen Hilfen ab September 2025

Es ist wieder soweit: Unser Programmheft der Offenen Hilfen für die Monate September 2025 bis Januar 2026 ist fertig!

Wir freuen uns sehr, Ihnen und Euch unsere 2. Ausgabe für das Jahr 2025 vorstellen zu können. Die kommenden Monate sind wieder gefüllt mit vielen spannenden Angeboten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Den Anmeldebogen gibt es auch zum Herunterladen bei den Downloads.

Viel Spaß beim Stöbern durch das Programmheft!